印度東北的賞鳥行程,隨著路程海拔逐漸提升,當地鳥類相的特色也逐漸顯現出來。整個過程前一段似乎只有暖身的感覺,兩天來開始適應了鳥導的風格、山區的道路狀況及司機的開車習慣,接著沒見過的新鳥一種一種的慢慢出現。真正進入山區漸入佳境。

在Dirang這三天的重頭戲之一本要尋訪渡冬的黑頸鶴族群,今年到這時節牠們卻還沒來到,因此沒有再回頭下到Sangti Valley,直接走Mandala Road闊葉林地區及更高海拔的西拉隘口(Sela Pass)找特別鳥去。

11/18(二)清晨五點不到先喝個熱水暖暖身即出門循Mandala Rd.往上走。濃霧中坡下一群小鳥,Rafic念了一堆鳥名,包括在巴朗山花岩子隧道找了很久的棕頂樹鶯(Gray-sided Bush Warbler),老花眼很用力的瞪著看,才勉強有個身影。太陽升起後總算好鳥一一現身。這隻大鵟(Upland Buzzard)在枯幹上舒服的享受著溫暖的晨光,鳥人們看足拍夠了牠仍定在原地坐享晨曦。

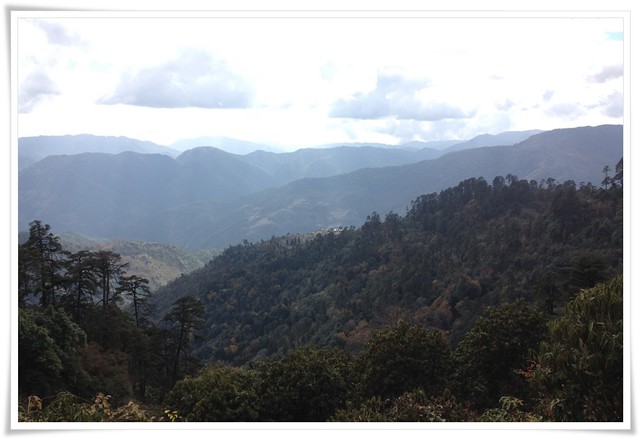

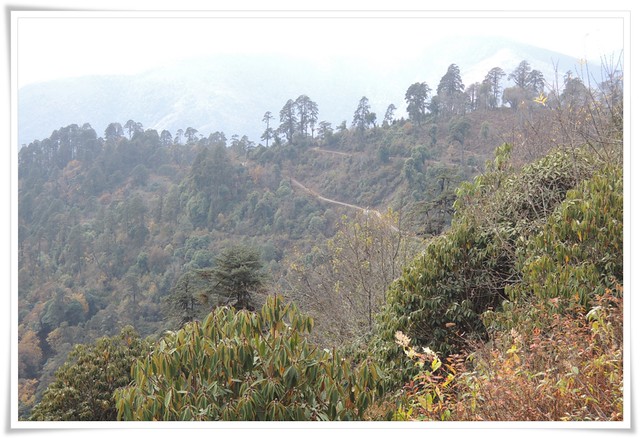

Mandala Rd.沿途主要是林相蔥鬱的天然林,陣陣鳥群戲鬧其間。約莫八點鳥導搬出熱騰騰的早餐--麵餅及咖哩炒青菜,外加咖啡及熱茶,心裡油然生起一陣幸福快樂的感覺。面對著餐點高聲的唱了首感謝歌:[感謝太陽帶來光芒和溫暖,感謝大地滋養萬物,感謝辛勞的人們讓我們享有美好的食物,美好的食物,帶給我們健康、快樂和光明],這樣的野餐特別有Fu。

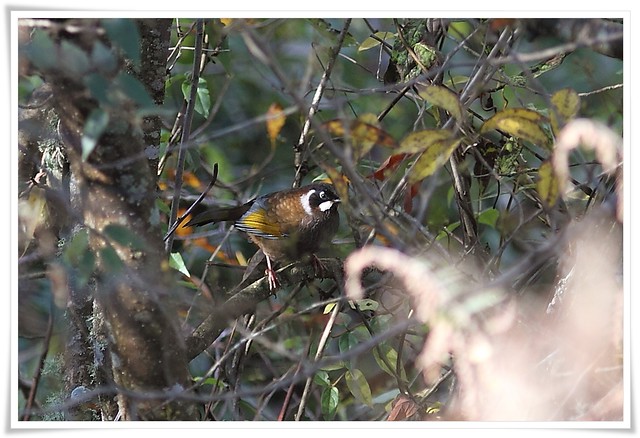

接著一向行蹤隱密只聞其聲的眼紋噪鶥(Spotted Laughingthrush)竟然被鳥導逗了出來。牠在中國西南山區分布還算廣,不知追了多少次總是緣慳一面,這次能在密枝堆裡拍到影像,為牠高興了一整天。

同樣也是行蹤詭譎的黑頂噪鶥(Black-faced Laughingthrush)在密叢裡喧叫好一陣子,也好奇的出來探望這群鳥人。牠雖在雲南、西藏、四川都見過,可也是種百看不厭的好鳥。

一整天搭著兩部四輪傳動車蜿蜒在Mandala Rd.的不同生境裡,隨著環境的變化也變化出不同的鳥種。

這隻紅眉松雀(Crimson-browed Finch)的雌鳥光看嘴巴及體態,一時不察以為是隻稀有的黃腰響蜜鴷,大家抓起相機猛照,仔細對了鳥書原來是紅梅松雀的母鳥出來混淆視聽的,響蜜鴷是許多夥伴渴望的鳥種,可惜這一趟一直沒出現。

更難得的是想都沒敢想的斑翅鷯鶥(Bar-winged Wren Babbler),牠躲在深叢裡唱歌,正巧找到個小縫可以穿透,光線很差難能可貴還可留下影像。

斑翅鷯鶥(Bar-winged Wren Babbler)站在原來的枝條,轉個身繼續唱歌,拍得太爽了重複一張高歌版的圖像。

今天真是個賞鳥的好日子,淡黃腰柳鶯(Pale-rumped Warbler)雖不是甚麼稀有的種類,但平常都在樹梢上活蹦亂跳的高來高去,今天奇了,一再的在鏡頭前悠晃。

路氏雀鶥(Ludlow's Fulvetta)舊英名稱牠Brown-throated Fulvetta,也是一號不安分的過動兒,跟淡黃腰柳鶯一起在低叢裡覓食,雖被當前的松蘿擋住前胸,總是加了個新種。

Mandala Rd緩緩的順著不同的生境逐漸爬升,近中午時分下車徒步找鳥,讓一部車跑35公里回旅館載送熱食到鳥點享用。這個季節這個海拔,衣服穿夠了在山間漫步的確有種幸福的享受,整天只管賞鳥、吃飯、睡覺。

午餐的地方,有隻白頸鶇(White-collared Thrush)乖乖站在逆光的枝頭上,雖不是特別稀有,也是個人的新鳥種。更高更遠的禿樹上,出現一群在中國西南找了好幾回沒消息的赤朱雀(Blanford’s Rosefinch)更讓人興奮許久。

午後正常狀況是鳥聲寂寥,鳥導愁眉不展的時段,夥伴們閒散的聊天賞景,這種時候才有心情站路邊拍張[到此一遊]的紀念照。

後頭小山包上的高草叢,長了一人多高的疏鬆竹叢,是斑胸鴉雀(Black-breasted Parrotbill)和褐鴉雀(Brown Parrotbill)的理想生境,抱了很大希望深入竹林兜了一大圈,看大家低頭步履沉重的敗軍姿態,一切盡在不言中。今年與鴉雀無緣,五月也在四川繞了好幾個山頭,大家都見到的地方我就是槓龜。

午後無聊的散步時間走了好長一段時間,逐漸下到茂密的闊葉林,鳥導突然愣了一下就回播起鳥音來,問他放啥鳥音,他詭異的使個眼色像是開玩笑似的回我:[Myxornis],我並沒當真,一路老想著牠,不知放過多少次聲音了。

不期然牠果真在濃密的綠樹裡跳動,一時全體夥伴神經緊繃盯著大樹搜尋,首先意外的把一旁發功的阿國逼出來。火尾綠鶥(Fire-tailed Myxornis)始終沒好好露個臉。望遠鏡看清楚了,只能留個朦朧的鳥影。這是印度東北目標鳥種裡排在前三名的一個,在中國得到雲南高黎貢山爬上七、八個小時的山路才有機會,或者冬季雪封季節越過西藏高原到尼泊爾邊境的樟木村去找。多年來本以為這輩子沒機會了,竟夢境般的出現在眼前,全身像吸了鴉片一樣飄飄然的。

這天黃昏到Dirang村落旁找黑尾苦惡鳥(black-tailed Crake),預期出現的地方就在小學牆外的水溝邊,小學位在村落的外緣,後山平整的草坡上散落著住家,整體環境看來恬適悠閒。

小學裡孩子們的玩鬧聲在靜謐的山村裡感覺特別突顯。要找的黑尾苦惡鳥最後在遠處灌木叢下瞥見牠驚慌逃竄的身影。此鳥印象最深刻的是在泰國,僅僅搓揉著塑料帶發出聲響,冒充要餵食的樣子,牠就饞饞的尋聲出來。

這位山村的老婦人眼神遲滯望著這群外來的陌生客,不知我們的到來是否干擾了她一貫寧靜的日子。當地住民臉型輪廓是東方面孔,不同於印度人的高加索臉型。

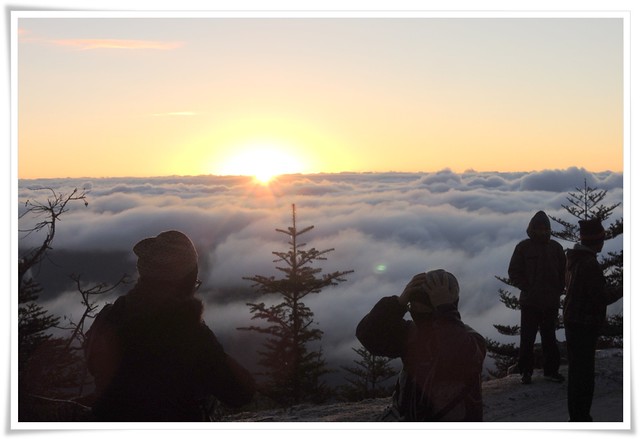

11/19(三)為了趕上高山看特別的鳥種,摸黑在凌晨3:30就出門,天沒亮停個尿尿點,太陽剛要露臉,裹著厚厚一身禦寒衣服,欣賞著眼前的雲海和日出,美景當前大家忘了冷、忘了餓也忘了到底要找甚麼鳥。

太陽升起後四周一片積雪的山景更吸引這群從溫暖的台灣來的遠客,大家找尋自認為的亮點取景拍照。這是鳥導很篤定的雪雉點,Arfic開始找鳥了,可好像沒人理他各自四散拍照,這般雪景太迷人了。

年輕的鳥導獨自在車後積雪的角落找著要放的鳥音,才把大家集合過來,要求安靜且不要走動,幾分鐘後開始放音,沉寂一陣子山谷裡傳來響亮的大群雪雉回音,屏息靜氣的搜尋山谷的灌叢底層,一隻、兩隻、三隻....陸續一小群走過灌木叢的縫隙。

雪雉(Blood Pheasant)是上高山的重要目標之一,這次雖有點距離但牠們從容不急的漫步覓食,是幾次看雪雉最清楚的一次。雪雉主要分布中國的中西部山區及鄰近的喜馬拉雅山鄰國,共有14個亞種,中國就有10個,不少亞種間羽色差異甚大,有機會被拆成幾個不同的獨立種。

今天大多時間都在4000公尺以上的高山上,除了雪雉更重要的目標是棕尾虹雉(Himalayan Monal)及白尾稍虹雉(Sclater’s Monal),找鳥的同時目光所及都是令人目不轉睛的美麗雪景。

喜山白眉朱雀(Himalayan White-browed Rosefinch)也是當地的特殊種類,與在中國西部常見的白眉朱雀外型幾乎無法分辨,一時沒有意識到是已分出的新種,雄鳥出現的位置逆光不理想都沒想要拍牠,只拍到隻母鳥。

雪鴿(Snow Pigeon)也是尋尋覓覓好幾年不可得的鳥種,今年五月首次在四川巴朗山遇上一大群,半年後又在印度東北的阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh)再見到成群飛舞的雪鴿,實在太遠了單筒能看清楚,300的小砲就只能拍些大岩石上的白點了。

由Dirang沿著不丹東沿到接近藏南的Tawang地區,有個位在4250公尺高的Sela隘口,是喜馬拉雅山東段的重要通道之一。這一帶存在著中、印兩國大面積的領土爭議,在這艱困的偏遠地區印度花很大力氣修築並維持著良好的公路交通條件。婦女們在路邊曬太陽取暖手裡編著毛線等女紅。

地處遙遠的邊陲地方,工人們搭著簡單工寮舉家住在附近,小孩子都來幫忙背運碎石塊,作為路面的級配。這些級配是由大石塊用人力慢慢敲碎的,功夫花得不小。

這張網路抓來的圖片顯示中印邊界東線的爭議地區,中方認為藏印邊界傳統線才是中印界線,目前印方實際管理麥克馬洪線(英國殖民印度時,與西藏當局畫的界線)以南地區,紅色的爭議區面積約九萬平方公里。1962年10月在此打了一仗,中方全面打了勝仗,但隨即自行停火,軍隊退回原來的駐紮地。這次賞鳥的Sela Pass在達旺附近;而Dirang及往後幾天的Eagle Nest都在紅色的阿魯納恰爾邦區內。

四千公尺的高山地區,谷地平緩處出現幾個小湖泊濕地,平靜的湖面映著湛藍的天光,恍如仙境,中國人脫口就會叫她[天池]。賞景之餘佈滿岩塊與低矮灌草的山坡是虹雉(Moanl)慣常活動的地方,拿單筒掃視了視野裡所有可能的角落,花了好幾個鐘頭槓龜收場。

匯入天池的小溪流邊找到鷦鷯(Eurasian Wren)在岩縫間鑽進鑽出,和合歡山上的親兄弟長得一模一樣。牠是美洲的鷦鷯科中唯一流浪到歐亞大陸的一種,分佈遍布大多數的高寒地區,被分成二十幾個亞種。

上圖是著名的西拉隘口(Sela Pass),隘口的周邊照例有藏民吊掛著五彩繽紛的長長經幡,為白茫茫的雪地添增不少鮮豔色彩。下方的小鐵皮屋是附近唯一一家雜貨店,中午在這裡煮泡麵果腹。這種地方能進屋裡烤火,端碗溫熱的麵湯就是再幸福不過的享受了。麵不夠了加些天然冷凍的餃子,蒸了老半天,入口還是冰涼的。當地海拔高煮水可能不到70度就開了。

整天都走在黑色的岩塊與白色的雪地相互鑲嵌的黑白世界裡,昨天鳥導提出的一長串讓人流口水的名單,除了雪雉一個都沒出現。今天早起、缺氧、沒鳥三者加在一起,老人家過中午就差不多沒電了,走得有氣無力的。

高山雪地裡的岩鷚(Alpine Accentor)也和合歡山上的長一個樣子,在南方牠是冰河期被迫南遷後孑遺下來的北方高寒地區物種,牠能在台灣這種亞熱帶存活下來,確是自然界的一項奇蹟。

早上摸黑上去,下午回來才看到山頭上的部隊營地。由於位在與中國有邊界爭執的敏感地區,印度在那一帶駐紮了不少軍隊(至少十萬),估不論戰鬥能力如何,在窮鄉僻壤裡那氣勢可是可以唬人的。

天沒黑就回到落腳處Dirang的Hotel Pemaling,熱心的阿輝幫兩老提隨身行李上長長的階梯。當晚有軍方的老大住到同一旅館,大門裡裡外外有不少衛兵站崗,兩老住房在老大一旁,因此也有兩個衛兵站我們房間門口,進出房門都覺得怪怪的不知是安全還是不安全。最奇的是旅館晚上老是三番兩次的停電,這一晚充電可以充到飽,一秒都沒停電。

待續......

沒有留言:

張貼留言